À mesure que le monde se complexifie chacun de nous se trouve confronté à l’obligation de décider vite, parfois seul, et toujours dans l’incertitude. Dans un tel environnement, savoir mobiliser ses propres ressources n’est plus un luxe : c’est une compétence vitale.

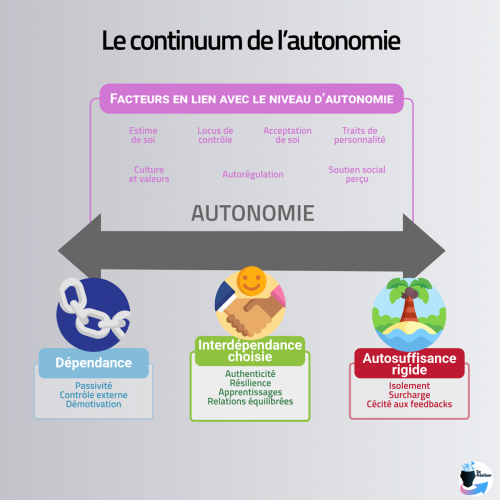

Pourtant, l’idée d’« autonomie » reste souvent caricaturée : tantôt célébrée comme l’apanage du self-made man, tantôt dénoncée comme un symptôme d’individualisme exacerbé. La recherche en psychologie offre un regard plus nuancé : l’autonomie personnelle – ou self‑reliance – désigne avant tout la capacité d’agir en cohérence avec ses valeurs, de réguler ses émotions malgré la pression extérieure et de maintenir une continuité interne qui donne du sens à l’action. Être autonome n’exclut pas pour autant la coopération : c’est choisir en conscience quand et comment s’appuyer sur autrui, sans renoncer à son pouvoir d’initiative.

La pandémie de COVID‑19 a rendu ce besoin plus évident que jamais. Face à des recommandations officielles parfois changeantes, nombre de personnes ont dû improviser : télétravailler dans des espaces exigus, organiser l’école à la maison, maintenir une vie sociale sous contrainte. Certains y ont découvert une étonnante faculté d’adaptation ; d’autres ont vu leurs fragilités mises à nu. Cette expérience rappelle que l’autonomie n’est pas une posture abstraite : c’est un ensemble de processus psychologiques, culturels et relationnels qui permet de conserver le cap lorsque les repères vacillent.

Dans cet article je vous propose de clarifier cette notion d’autonomie, ainsi que ses ressorts psychologiques et contextuels. Après en avoir exploré les bénéfices et les limites, nous verrons comment installer concrètement une autonomie durable.

4 éléments pour comprendre l’autonomie

Un besoin psychologique fondamental

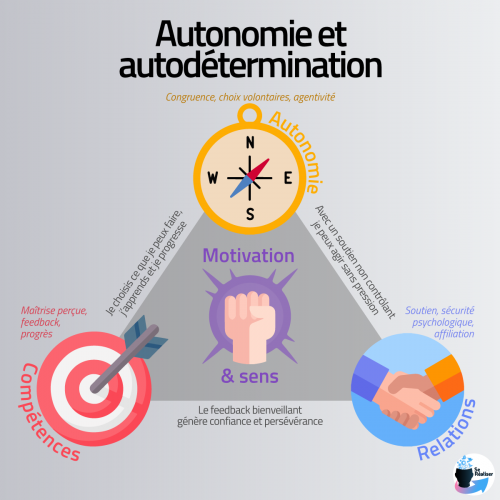

L’autonomie est au cœur de la théorie de l’autodétermination1. Il s’agit d’un besoin fondamental, tout comme les besoins de compétence et de relation. Dans cette perspective, une action autonome est avant tout auto‑déterminée : l’individu la réalise parce qu’elle entre en résonance avec ses valeurs et ses buts. De multiples travaux expérimentaux montrent que, lorsque ce besoin est nourri, la motivation intrinsèque augmente, les apprentissages sont plus profonds et la persévérance s’en trouve renforcée1. À l’inverse, un environnement contrôlant, qui restreint le champ des décisions, entraîne désengagement, stress et moindre créativité.

Autonomie versus indépendance

Comme toujours, il est important de bien définir ce dont on parle pour éviter les conclusions hâtives et cerner les intérêts et les limites d’une dimension psychologique. Ainsi, être autonome ne signifie pas une indépendance radicale. En effet, cette dernière postule l’autosuffisance : ne rien devoir à personne, n’être affecté par aucune influence. Or, en pratique, l’être humain est un animal social : il apprend, travaille, vit à travers des réseaux de relations et d’échanges. Personne n’est parfaitement indépendant du monde qui l’entoure, et personne n’échoue ou ne réussit jamais tout seul.

L’autonomie authentique n’exige donc pas de couper ses liens. Elle consiste à choisir les “dépendances” que l’on juge fécondes, à refuser celles qui contredisent nos principes et, le cas échéant, à transformer celles qui ne nous conviennent pas. Ainsi, solliciter l’expertise d’un mentor, déléguer une tâche technique ou suivre une psychothérapie ne diminue pas l’autonomie. Ces actes la renforcent lorsqu’ils proviennent d’une décision libre et congruente.

L’autonomie et le bien-être

La chercheuse Carol Ryff inscrit l’autonomie parmi les six composantes du bien‑être psychologique, aux côtés de l’acceptation de soi, des relations positives, de la maîtrise de l’environnement, du but de vie et de la croissance personnelle2. Dans cette conception, la personne autonome fait preuve d’auto‑détermination : elle régule ses comportements à partir de standards internes, sait distinguer les attentes de son milieu de ses propres convictions et maintient une distance critique lorsqu’on tente de la faire dévier. Des suivis longitudinaux montrent que ce profil est associé à une plus grande stabilité émotionnelle et à une résistance accrue au stress.

Néanmoins, en fonction des cultures, cette notion d’autonomie peut prendre des formes variées. Pendant la pandémie de COVID-19, cela a entraîné des comportements et réactions différentes vis-à-vis des directives sanitaires3. Ces contrastes illustrent qu’autonomie et conformité ne s’opposent pas mécaniquement ; tout dépend du sens social que l’on attribue à certaines actions et de la confiance accordée aux institutions.

Autonomie, compétence et relation : un trio indissociable

Enfin, soulignons que l’autonomie n’est pas une dimension parfaitement indépendante. Pour s’exprimer de manière féconde, elle nécessite un socle de compétences – croire en son efficacité – et un tissu relationnel suffisamment sécurisant. Autrement dit, le sentiment d’être l’auteur de son action dépend en partie de la conviction que l’on dispose des moyens pour la réaliser (c’est ce qu’on appelle l’auto-efficacité4) et du soutien (affectif ou informationnel) qui valide notre démarche.

Cette articulation rappelle que l’autonomie s’épanouit lorsque la personne se sent à la fois capable et reliée aux autres.

Origines et mécanismes de l’autonomie

Les ressorts intrapsychiques

Globalement, la recherche s’accorde sur le fait que 4 variables psychologiques jouent un rôle décisif dans la construction de l’autonomie :

- D’abord, l’estime de soi réaliste : se reconnaître de la valeur prédispose à prendre des décisions affirmées, car la personne estime que son point de vue mérite d’être suivi4.

- L’auto‑efficacité, nous en avons parlé, renforce l’intention d’agir : on persévère lorsqu’on se sait capable de progresser5.

- Le locus de contrôle interne soutient la même dynamique : se voir comme acteur, non comme simple jouet du destin, incite à assumer les conséquences de ses choix.

- Enfin, l’acceptation de soi réduit les luttes internes. Lorsqu’on ne craint plus de reconnaître ses limites, on se libère d’une part de la comparaison sociale, ce qui favorise l’auto‑détermination.

Ces variables s’étayent mutuellement : une réussite, même modeste, nourrit l’auto‑efficacité, qui renforce l’estime de soi. Cette dernière, en retour, encourage de nouveaux défis, consolidant ainsi le locus de contrôle interne. De nombreuses interventions cognitivo‑comportementales exploitent cet engrenage vertueux en proposant des objectifs progressifs dont chaque succès devient un carburant pour construire la confiance en soi et développer des compétences.

Aux 4 facteurs précités s’ajoutent des traits de personnalité qui, sans déterminer l’autonomie, la facilitent. Une étude fondatrice6 montre que cette dernière est corrélée positivement à l’extraversion et négativement à l’instabilité émotionnelle. Le message est clair : la stabilité émotionnelle et l’aisance sociale créent un terrain propice aux décisions autodéterminées. Le goût de la nouveauté peut, quant à lui, stimuler l’initiative. Mais cela n’est valable que s’il est régulé, car cela évite ainsi la prise de risque inutile.

Ces résultats ne signifient pas pour autant qu’il existerait un profil type héréditaire pour être autonome. Ils indiquent plutôt quelles compétences socio‑émotionnelles soutenir (gestion de l’anxiété, affirmation de soi, exposition graduée à la nouveauté) pour favoriser l’autonomie au quotidien.

Le rôle du soutien social perçu

Comme nous l’avons déjà évoqué, la perception d’un soutien fiable favorise l’émergence de l’autonomie. Des chercheurs ont ainsi montré que des jeunes très autonomes ne présentaient pas plus de détresse que leurs pairs dès lors qu’ils estimaient pouvoir compter sur un réseau de proches7. À l’inverse, une autonomie très élevée combinée à un sentiment d’abandon accroît le risque de ne pas solliciter d’aide, quand bien même la situation l’exigerait. Autrement dit, l’autonomie poussée à l’excès peut présenter un risque certain lorsqu’elle se construit pour compenser un faible soutien social.

Facteurs culturels, institutionnels et narratifs

Les expériences d’autonomie se forgent aussi au contact d’histoires collectives : récits familiaux, modèles médiatiques, discours politiques. Dans une société où l’État est perçu comme protecteur, déléguer une partie de sa sécurité n’est pas vécu comme une atteinte à la liberté. Dans un environnement où l’autorité inspire la méfiance, la distance devient au contraire un marqueur d’autonomie.

De même, l’école peut renforcer ou affaiblir cette dimension : un système pédagogique principalement centré sur la transmission magistrale encourage moins l’initiative qu’une pédagogie par projet où l’élève négocie les étapes de son apprentissage. L’autonomie est donc, d’un point de vue culturel global, fortement influencée par les institutions et les comportements valorisés dans l’environnement familial et culturel des individus.

Mécanismes cognitifs et émotionnels : entre clarté et flexibilité

En ce qui concerne le plan cognitif, l’autonomie repose d’abord sur la clarté des valeurs. À partir du moment où l’on sait ce qui est non négociable, il devient plus facile de hiérarchiser les sollicitations, de dire “non” sans culpabilité, ou de changer de trajectoire lorsque les circonstances le justifient. Parallèlement, la flexibilité mentale protège d’une indépendance rigide : une personne autonome n’hésite pas à réviser son jugement à l’aune d’informations nouvelles et fiables. Enfin, c’est aussi la régulation émotionnelle qui permet d’expliquer l’autonomie : tolérer la solitude, apprivoiser l’incertitude, accueillir l’erreur comme un signal d’apprentissage plutôt que comme un échec irrémédiable…

Fort heureusement, toutes ces compétences se travaillent et ne sont pas déterminées à la naissance.

3. Les bénéfices et les limites de l’autonomie

Bénéfices psychologiques, sociaux et existentiels

Les travaux fondés sur la théorie de l’autodétermination montrent qu’un haut sentiment d’autonomie accroît la motivation intrinsèque, la persévérance et la qualité des apprentissages, tout en réduisant le stress lié au contrôle externe8. Du point de vue du bien‑être, l’autonomie – comprise comme la capacité à agir selon des standards internes – s’associe à davantage de sens, de maîtrise de l’environnement et d’acceptation de soi9.

Chez les jeunes, plusieurs études transnationales confirment des corrélations modérées et significatives entre autonomie et composantes du bien‑être (ex : avoir un but dans la vie, avoir le contrôle de ses responsabilités quotidiennes, avoir une bonne compréhension de son environnement, etc.)10.

Globalement, les bénéfices d’une autonomie bien développée se traduisent par une meilleure capacité à définir des objectifs personnels, à maintenir un cap malgré les pressions externes et à entretenir des relations plus authentiques. Lorsqu’une personne n’attend pas des autres la confirmation de sa valeur, elle peut s’ouvrir, donner et recevoir avec plus de liberté. Ces effets sont cohérents avec l’idée, centrale en psychologie positive, que la cohérence entre valeurs et comportements – rendue possible par l’autonomie – constitue un déterminant majeur du bien‑être durable.

Les dérives possibles : isolement, surcharge et cécité aux feedbacks

L’autonomie peut toutefois se dérégler lorsqu’elle se transforme en autosuffisance. Un premier risque est l’isolement. Par fierté ou par peur de la vulnérabilité, certaines personnes refusent toute aide, même lorsque la situation l’exige. Chez les jeunes, une forte préférence pour l’autonomie s’accompagne d’une intention moindre de solliciter de l’aide, en particulier quand le soutien social perçu est faible7. Un second risque tient à la surcharge. En effet, vouloir tout maîtriser seul aggrave la fatigue décisionnelle et nourrit le perfectionnisme, jusqu’à l’épuisement. Enfin, l’autonomie mal régulée s’expose à la cécité aux signaux correctifs : lorsque mon jugement devient l’unique boussole, les retours factuels ou relationnels sont minimisés, ce qui freine l’apprentissage.

L’autonomie peut toutefois se dérégler lorsqu’elle se transforme en autosuffisance. Un premier risque est l’isolement. Par fierté ou par peur de la vulnérabilité, certaines personnes refusent toute aide, même lorsque la situation l’exige. Chez les jeunes, une forte préférence pour l’autonomie s’accompagne d’une intention moindre de solliciter de l’aide, en particulier quand le soutien social perçu est faible7. Un second risque tient à la surcharge. En effet, vouloir tout maîtriser seul aggrave la fatigue décisionnelle et nourrit le perfectionnisme, jusqu’à l’épuisement. Enfin, l’autonomie mal régulée s’expose à la cécité aux signaux correctifs : lorsque mon jugement devient l’unique boussole, les retours factuels ou relationnels sont minimisés, ce qui freine l’apprentissage.

En pratique, l’enjeu n’est donc pas de choisir entre autonomie et lien, mais de cultiver une interdépendance choisie : compter d’abord sur soi, tout en maintenant des canaux de soutien ouverts et bien calibrés. Cette posture, loin de fragiliser la liberté intérieure, l’amplifie en élargissant les marges de manœuvre et la sécurité émotionnelle.

Quatre leviers pour cultiver une autonomie équilibrée

Avant de détailler chacune des pistes ci-dessous, il est important de rappeler que l’autonomie croît par itérations. Ce sont les petites expériences réussies, révisées, et ajustées qui permettent son développement. Nulle transformation ne tient si elle n’est pas consolidée par la répétition et une certaine intégration émotionnelle. Et cela nécessite bien évidemment du temps et des efforts.

Renforcer l’auto‑efficacité pas à pas

La première clef consiste à multiplier les réussites contrôlées, quitte à commencer modestement. Pour ce faire, vous pouvez par exemple tenir un carnet dans lequel vous inscrirez chaque micro‑victoire. Avoir terminé une séance de sport malgré la fatigue, avoir rédigé une partie d’un document complexe, avoir tenu tête avec diplomatie à une pression injustifiée, sont autant d’exemples de pas en avant.

Relu une fois par semaine, ce carnet dresse la preuve cumulative de vos capacités et vous permet d’en prendre conscience. Progressivement, vous pourrez augmenter la difficulté des défis. Non pour flirter avec l’échec, mais pour élargir votre zone de confort.

Pour vous aider, vous pouvez plus largement intégrer cela à une pratique de journaling ou à adapter la positivité en boîte pour développer votre autonomie via l’auto-efficacité.

Approfondir la clarté de valeurs

Analyser ses décisions par rapport à des valeurs explicites constitue un accélérateur d’autonomie. Si vous consacrez une quelques heures à écrire et à structurer l’histoire de vos dix décisions majeures, vous repérerez des motifs récurrents.

Peut‑être surgira la valeur de justice, celle de créativité, ou celle de loyauté. Sélectionnez ensuite cinq valeurs cardinales et décrivez‑les en une phrase opérationnelle (par exemple : « La créativité consiste, pour moi, à produire régulièrement des solutions inédites qui simplifient la vie des autres »).

Lorsqu’une opportunité se présente, confrontez‑la à vos cinq pierres angulaires. Si elle n’en respecte qu’une seule, interrogez sa pertinence. Cette procédure réduit la dissonance cognitive et facilite les arbitrages.

Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez aussi évaluer vos valeurs personnelles via un questionnaire ou encore déterminer vos forces de caractères, qui donnent souvent une indication concrète sur les valeurs qui sous-tendent vos comportements.

Apprendre la demande assertive

De nombreux perfectionnistes confondent le fait de demander et de dépendre des autres. Pourtant, la littérature sur la résilience montre que le soutien social réciproque est l’un des meilleurs prédicteurs de santé mentale post‑traumatique.

Aussi, exercez‑vous à formuler des requêtes précises : expliquez l’objectif, la contrainte de temps, la nature de l’aide souhaitée et remerciez explicitement. Fixez ensuite un point d’étape pour intégrer les feedbacks. Cette séquence préserve votre initiative personnelle tout en honorant la compétence de l’autre et en désamorçant le fantasme d’un contrôle absolu. Une personne autonome n’est pas celle qui fait tout toute seule, c’est celle qui sait mobiliser les ressources pertinentes.

En développant votre assertivité, vous avancerez vers plus d’autonomie et un mieux être. Il s’agit donc d’une piste intéressante à explorer.

Installer un rituel de solitude constructive

Le tumulte numérique fragmente l’attention et peut nous empêcher d’identifier clairement nos propres convictions. Mettre en place un rendez‑vous régulier avec soi‑même recrée un espace intérieur où la rumination cède progressivement la place à une plus grande clarté. Vous pouvez par exemple marcher vingt minutes sans smartphone, observer votre respiration pendant dix minutes, ou encore siroter un thé en silence près d’une fenêtre.

La pleine conscience, largement étudiée depuis plusieurs décennies, améliore la métacognition. On repère plus vite l’émotion qui colore notre jugement, on peut la nommer plus précisément et choisir de la laisser passer ou de l’exploiter. Cette distance lucide constitue l’un des noyaux d’une autonomie mature.

Conclusion

Au terme de cette exploration, un constat s’impose : l’autonomie personnelle ne se réduit ni à une indépendance parfaite, ni au rejet de tout soutien. Il s’agit d’un cap qui se construit sur un alignement intérieur et une ouverture aux autres. La recherche atteste qu’elle nourrit la motivation, protège la santé mentale et renforce la résilience. Mais comme pour toute chose, l’excès présente un certain nombre de risques : autosuffisance rigide, isolement, cécité aux signaux extérieurs. Raison de plus pour cultiver l’autonomie en nourrissant l’estime de soi, en identifiant ses valeurs, en surveillant les dérapages et en accueillant soutiens et relations constructives.

Développer l’autonomie, in fine, permet de rendre sa vie plus cohérente, plus libre et plus généreuse. Peu importe le point de départ, chacun peut progresser en ce sens : noter une petite victoire, clarifier une valeur, oser une demande précise, prendre un temps de pleine conscience. De ces petits pas naît une force intérieure qui peut faire la différence dans un monde de plus en plus complexe et incertain.

Références

Voir les références

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self‑determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227‑268.

- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well‑being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069‑1081.

- Wang, P., Atari, M., & Oyserman, D. (2021). Who can I count on: Honor and self‑reliance during the COVID‑19 pandemic. Cultural Psychology, 27(3), 346‑365.

- Serdiuk, L., Danyliuk, I., & Chaika, G. (2018). Personal autonomy as a key factor of human self‑determination. Social welfaire interdisciplinary approach, 8(1), 34‑45.

- Bandura, A. (1997). Self‑Efficacy: The Exercise of Control. W. H. Freeman.

- Marušić, I., Bratko, D., & Zarevski, P. (1995). Self-reliance and some personality traits: Sex differences. Personality and Individual Differences, 19(6), 941–943.

- Ishikawa, R., Rickwood, D., Bariola, E., & Bhullar, N. (2023). Autonomy versus support: Self‑reliance and help‑seeking for mental health problems in young people. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(2), 428.

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self‑determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well‑being. American Psychologist, 55(1), 68‑78.

- Ryff, C. D. (2014). Psychological Well‑Being Revisited: Advances in Science and Practice. Psychotherapy and Psychosomatics, 83(1), 10–28.

- De‑Juanas, Á., Bernal‑Romero, T., & Goig, R. (2020). The Relationship Between Psychological Well‑Being and Autonomy in Young People According to Age. Frontiers in Psychology, 11, 559976.

Merci d’être passé(e) sur le site et d’avoir pris le temps de lire cet article ! J’espère que vous l’avez apprécié.

N’hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je fais de mon mieux pour lire et répondre à tous les commentaires postés sur le blog, alors ne soyez pas timide !

Si vous appréciez le contenu proposé sur se-realiser.com, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter (formulaire d’inscription dans la colonne de droite) pour rester au courant de toutes les actualités du site (pas de spam, pas de revente d’informations, rassurez-vous !).